| トップ 函館古写真へ | |||

| 箱 館・函 館 絵 図 10 景 | |||

■ 企画・制作 函館市中央図書館 「ひと・まち・もの」語り~幕末・明治の函館」DVDより ■ 企画・制作 函館市中央図書館 「ひと・まち・もの」語り~幕末・明治の函館」DVDより■ 提供 函館市中央図書館 ■ 商用禁止 函館開校150周年記念連携事業ホームページ素材集として、函館市中央図書館より配布されたものです。 入手にあたり上田昌昭さん(東高12回生、昭和37年卒)のご協力を得ました。厚くお礼申し上げます。 2009年7月 管理人 |

|||

|

■いつ箱館から函館になったのか? 『函館の文字は、開拓使では以前から公文上および印章等で「函」の字を用いて来たが、中央官庁では、「函」と「箱」が混用されているのが現状です。特に法令で「函」の字が正しいと決めてあったわけではないが、「函」の字を正字と決定することでいかがでしょうか』 これに対し東京出張所は、1876年(明治9)年5月8日次のように決定し、函館支庁に伝えました。 『函館は、函館支庁の考えどおり、「函」の字に一定するのが良い』 |

|||

|

|||

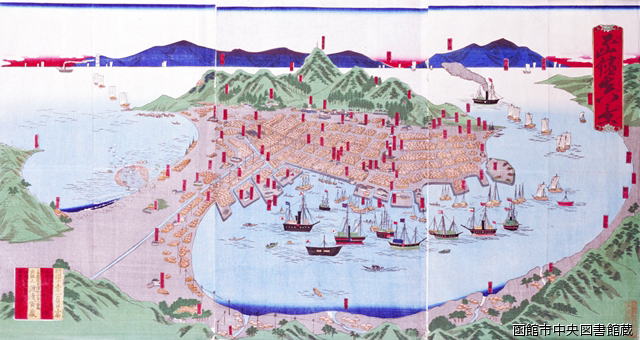

| 現如上人北海道巡錫錦絵 1870(明治3)年 | |||

"> "> |

|||

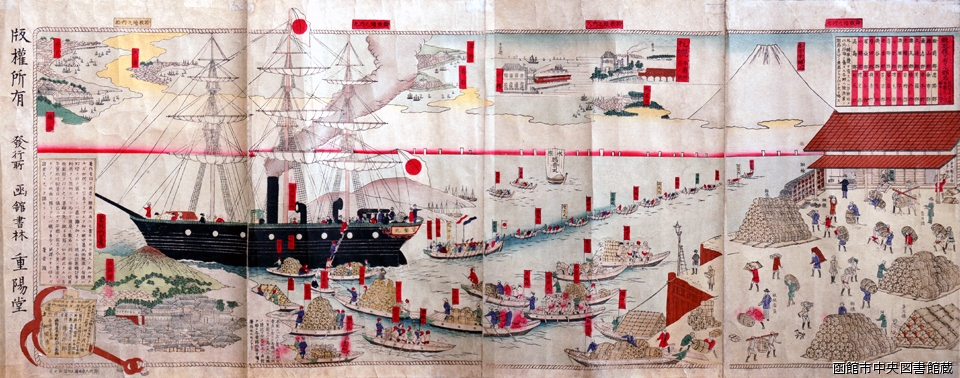

| 北海道鰊大漁概況之図 1889(明治22)年 | |||

|

|||

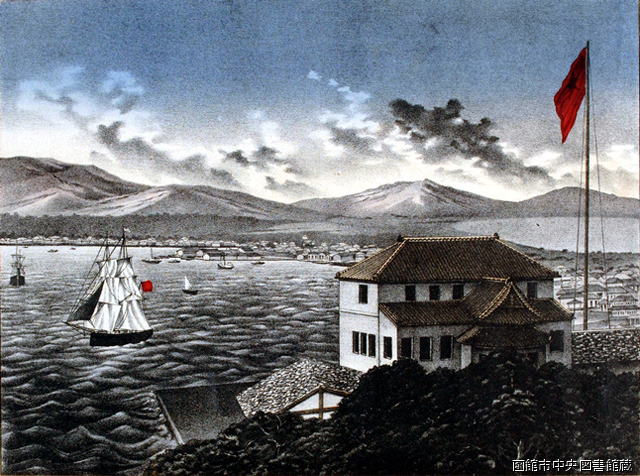

| 運上会所(安政6年会所、絵は1972(明治5)年) | |||

| この運上会所(注:外国商人による貿易の取締りにあたる所)が、産物会所とともに大町の御作事場に建設されることに決まったのが安政5(1858)年10月4日であった。同年の12月20日に両会所建設の入札があり、1423両にて伊勢屋伝蔵代伊兵衛に落札された。翌年の1月29日に工事の増加分384両余の入札があり、2月20日にはこれらの工事に着手した。さらに同年6月26日運上所附属土蔵建築地所の埋立が690両で、7月に土蔵2棟が1430両でともに伊勢屋伝蔵伊兵衛に落札された。8月11日に運上会所事務室落成。万延元(1860)年7月1日運上所波止場が落成し、10月20日に全体で4551両をかけた運上会所産物会所建築工事が全部落成したのである。「函館市史 運上会所設置と海岸道路普請」より | |||

|

|||

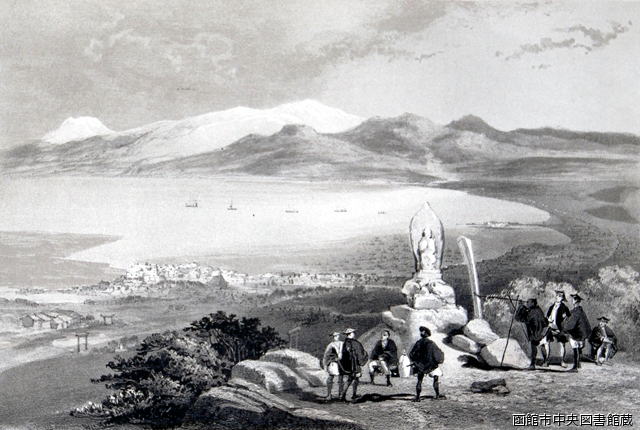

| ペルー提督日本遠征記(1856年) | |||

|

|||

| 箱館真図 1968(明治1)年 | |||

|

|||

| 箱館真景 1988(明治15)年 | |||

|

|||

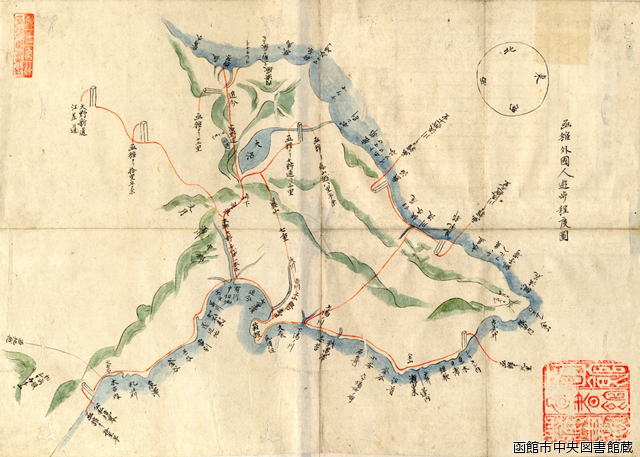

| 函館外国人遊歩縮図 | |||

|

|||

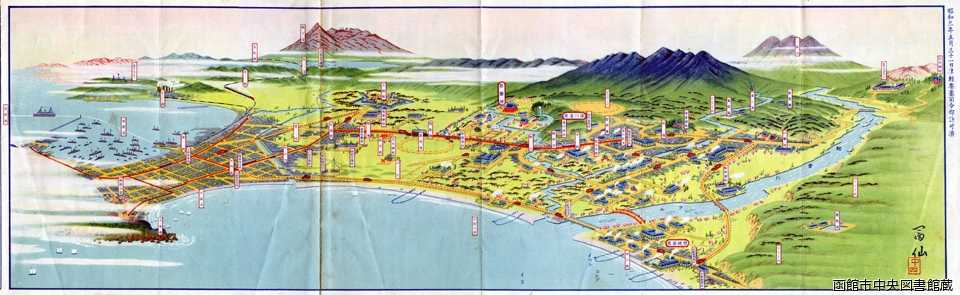

| 湯川根崎温泉図絵 1928(昭和3)年 | |||

| ■湯川村の地勢 湯川村は函館区を距る1里28町の東方海岸にありて廣袤13方里の2小部落に過ざれども東は三牧山の秀峰を望み北に三森岳を控えて靈光近く海岸の瀲?を照らす処、温泉の噴湧するありて佳客の遊情を惹くこと頻りなり、地勢概ね丘陵にして交通不便なれども市街地は平坦にして春は新樹綠林に秋は燃るが如き紅葉に囲繞せられ黄塵万丈の都会より来る遊ぶ者をして自ら爽快の気に打たしむ、又浴客をして病苦を慰むべく、?々たる丘陵の起伏は却って遊子を喜ばしむるものあらん、山には秀霊の気盈ち河海に卓冽の声あり而して塵垢を洗ふべき温泉あり、地勢既に天意を示して天意亦之に遊ぶ湯の川をして天惠を恣にする実に羨望に堪へずと謂ふべし。 ■温泉発見の由來 湯川温泉の発見せられたる年次は詳ならず然れども同地に住民のあらざる以前、自然に湧出し居たるものなるべし、此の附近は一帯に沼沢にして蘆萩繁茂し人の足を入るる能はず、唯だ僅かに鳥獣の来りて瘡病を癒やしたるに過ぎざりしは各地の鉱泉と同じかるべし、口碑に伝ふる処に依れば承應3年松前藩主の息子鶴千代瀕死の病に罹り医薬を盡せしも其の功なかりしを、待臣等湯の川に温泉ありしを聞き、爰に湯治せしめしに忽ち快復せり、依って其の徳を報ぜんとて薬師堂を再建し、黄金の薬師像1躯及び鰐口を寄附したり、薬師像及び鰐口は現に存ぜりと、承應3年は我が紀元2314年にして今を距る360年なり、然れども湯倉神社の縁起に依れば祭神は大巳貴命、小彦名命の2神にして創建年月詳かならざれども承應3年再建したりとあれば湯倉神社といへる名称は承應以前にして当時既に温泉ありしことを知り居りしならん。 「現在函館 湯の川」より 関連:湯川温泉明治のにぎわい 開業4年後に地価が100倍 |

|||

|

|||

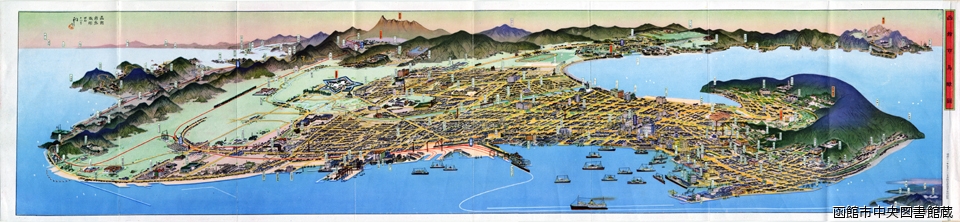

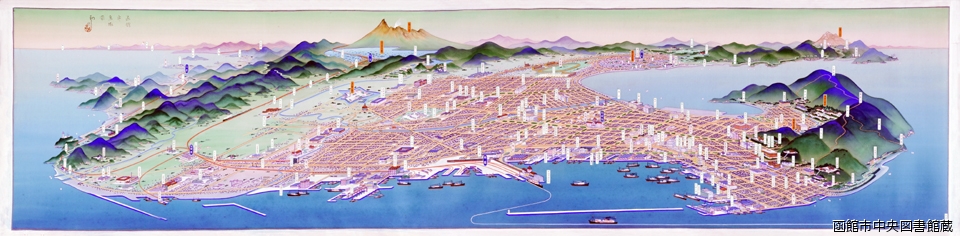

| 函館市(鳥瞰図) 1936(昭和11)年 | |||

|

|||

| 函館市(鳥瞰図) 1948(昭和23)年頃 | |||

|