| トップ 写真集トップ 青雲祭へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 函 館 東 高 ・ 学 校 行 事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

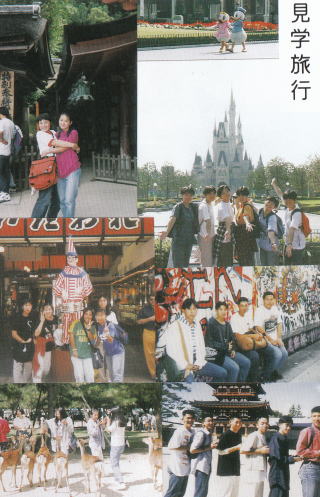

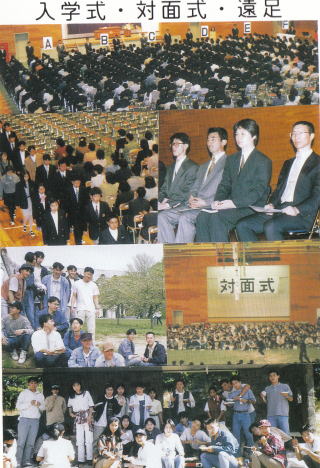

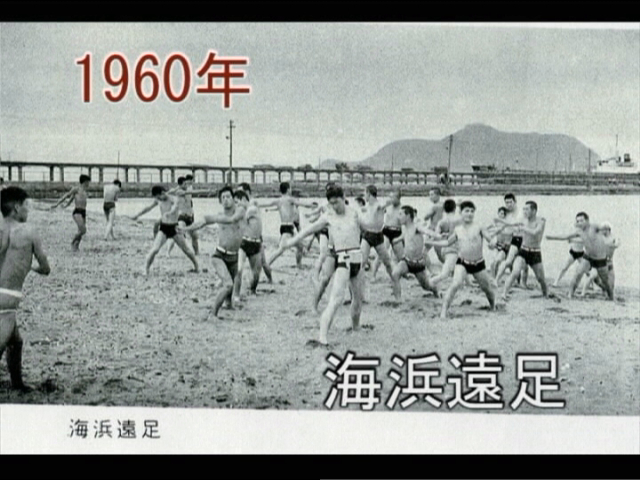

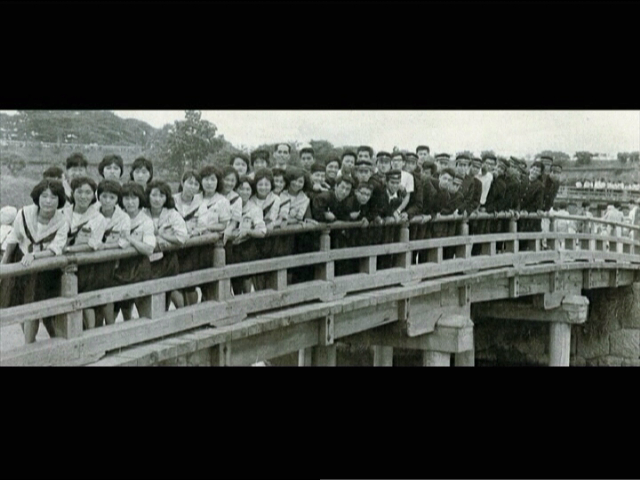

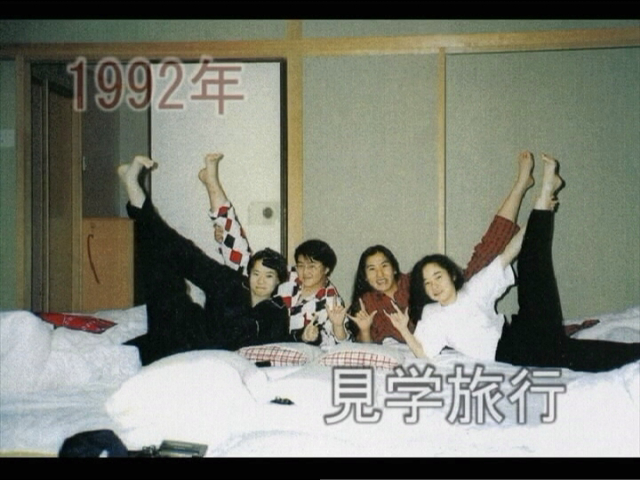

□運動会 □運動会 昭和25年6月共学下初の運動会を実施。騎馬戦・棒たおしのような勇壮な種目もあり、また最後に行われるフォークダンスや民謡踊りには、生徒は胸をおどらせた。昭和41年からは体育祭となり、内容も大きく変わった。 □仮装行列 運動会のよびものは昼休みに行われるクラス対抗の仮装行列で、男女協力して衣装づくりに工夫を凝らした。テーマは歴史物、童話、社会風刺など幅が広かった。昭和40年の最後の運動大会は、途中雷雨に見舞われた。 □球技大会 昭和41年第1回体育祭の後半部として始まる。以後夏の球技大会は種目の変遷はあったが、昭和61年まで1学期末に実施。翌年から2学期初めに移された。49〜55年には冬の球技・格技大会が行われ、女子も雪中サッカーに熱中した。 □陸上競技会 初めは体育祭の前半部だったが、昭和56年10月に第1回陸上競技会として独立した。短・中距離走、ハードル、リレー、走り高跳び、砲丸投げ等の種目があった。しかし3年目以降は悪天候に災わされ結局中止となった。 □行燈行列 昭和31年9月文化祭の前夜祭として始まる。以後時期は次第にくり上がり8月末に定着していたが、昭和62年青雲祭の1学期移行にともない今は7月下旬に行われている。生徒が最も燃焼し、市民も楽しむ東高のメーンイベント。 □学校祭 昭和25年東高校になった時を第1回とする。開催時期と共に内容も変遷した。研究発表・討論会・演劇・音楽会その他文化的で多彩な企画が見られたが、40年代の後半からクラス展示など楽しむ要素がふえ、名称も青雲祭と変わった。 □修学旅行  昭和25年3年生が115名参加し、6日日程で旅行したのが始まり、9泊10日の時代が長かったが、昭和46年度より1年生の宿泊研修が分離し5泊6日となった。“高校時代の一番の思い出”という卒業生の声は今も同じである。(左写真は昭和33年の卒業旅行の様子) 昭和25年3年生が115名参加し、6日日程で旅行したのが始まり、9泊10日の時代が長かったが、昭和46年度より1年生の宿泊研修が分離し5泊6日となった。“高校時代の一番の思い出”という卒業生の声は今も同じである。(左写真は昭和33年の卒業旅行の様子)□宿泊研修 高校紛争を背景に、教師と生徒のつながりを深めるという狙いで導入された。昭和46年の第1回は2泊3日で行き先は有珠。その後大沼、横津、恵山が研修地に選ばれ、現在はルスツに宿泊し2泊程で行われるいる。 □マラソン大会 昭和29年に始められた。この年は女子は第1グランド内だったが、やがて男子と並んで道路がコースとなる。赤沢先生のように、生徒に伍して完走し喝采をあびる先生も毎年見られた。秋の行事として昭和54年まで行われた。 □合唱祭 昭和33年7月に第1回が行われた。48年以降は文化の日の前が恒例となった。クラスの雰囲気をもり上げ皆の気持をまとめるのに大きな役割を果した。扮装や振りが派手になるクラスがふえてきたせいもあり、54年に中止。 □遠足 昭和37年ごろまでは夏の海辺遠足や冬のスキー遠足もあったが、それ以後は春・秋2回となった。春は歩かせるという原則も、道路・交通事情の変化で乗物利用が多くなった。函館山、赤川のほか、3年生は秋季は大沼公園ときまっている。 以上、平成5年発行の50年誌より引用であり、その後の展開は記載されていない。 貴方、貴女の思い出をクリックして、拡大してご覧下さい。 2007.6.3 管理人 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一応の成功収める 第9回青雲文化祭 一応の成功収める 第9回青雲文化祭9割続行を望む ダンス 若さと美を発揮 《企画》 今年初めての行事ダンスパーティは生徒会が先頃の視察旅行の際に苫小牧西高で得た事柄を参考として“高校生らしい若さと美と発揮せよ!”をモット-として生徒間の友情をより一層深め校風の明朗化を計ることを目的として企画したもので木村生徒会長の大きな置き土産になるであろうものであった。 《準備》 文化祭の2週間前より体育科の教材として各クラス平均2〜4時間程行われた。準備した曲は6曲でそのうち6曲を完全にマスターしたけである女性はともかく男性は楽しいながら非常に骨が折れた様子で手真似足直似よろしく練習に励んだ。又放課後の練習会には行燈作りをスッボカしてまでも参加し、体育館狭しの盛況であった。 《当日》・・・・・・・先生方も校長先生も加わり本当に手を取り合って楽しみを分け合った。・・・・・・ある函商生はうらやましそうに“ダンスていいですね!”と語っていた。 昭和33年9月22日発行「青雲時報」第40号より |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ある先輩からこの写真の女性(左から2番目)は初恋の女性だった、という話を聞いた。11回生(昭和36年卒)からこんなメールをもらっている。『「我々の時代は進学でも、文化祭でも、運動会規模でも、ダンスパーティーの開催回数(但しフォークダンスというまだあどけないものでしたが・・・女の子の手を堂々と握れる貴重な機会でした)でも、自由度においても、何かにつけライバル中部には負けていなかったような気がします。それも余りムキになって張り合ったのではなく、楽しんでやっている連中が多かったのではないでしょうか。大学時代以降、中部の同世代の連中から、「当時は結構羨ましい眼で見ていた」などのコメントをもらった記憶があります』。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学校行事スライドショーが一番下にあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ☆昭和28年当時の函館東高の修学旅行―「函館新聞の写真と当時の取材から」☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

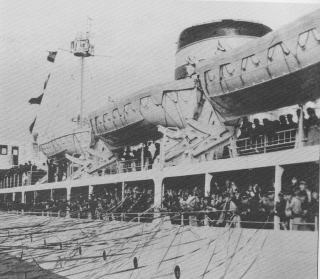

修学旅行とは、学校の公式行事として教職員の引率のもと、校外教育も目的で学生や生徒、児童が集団で行う旅行だ。 初代の文部大臣・森有礼(ありのり)が明治一九(一八八六)年、旧制高等学校や師範学校男子学生が千葉県の銚子へ実施した行軍旅行が端緒で徒歩だった。 道程は厳しいものだったが、自然観察、標本採取、史跡見学など研究目的も加味され、修学旅行と名付けられた。 二年後の明治二一(一八八八)年には文部省令に規定され、各地の師範学校(旧制)などでは恒例として定着するようになったものの徒歩が通例だった。 次第に国鉄網が普及し、短期間で遠隔地域を訪れことができるようになり、鉄道院は明治三三(一九〇〇)年には学生の集団運賃割引を実施した。これが通称「学割」の始まりとなった。 第二次世界大戦中から敗戦直後にかけ、勤労動員や国鉄の客車不足などの輸送難に加え、食料不足から中断されていたが、昭和二五(一九五〇)年から復活した。 函館でも同年、公立高校などが戦後初の修学旅行を実施、函館東高校では一○月一六日、三年生二七一人中一一五人(四二%)が東京方面へ車中泊を含め、五泊六日の予定で旅立った。 函館から東京までの道程は遠く、青函連絡船で青森まで約四時間四〇分を要し(後、洞爺丸海難事故などによる新建造で、約三時間五〇分に短縮された)特急や寝台列車もなく、青森駅から上野駅までは急行の三等車に揺られ、約一五時間の旅だった。 昭和二八(一九五三)年三月二二日、函館市内各校のトップを切り、函館東高校二年生が春休みを利用し、三八八人中二四二人(六二%)が二班に分かれ、日光、東京、江ノ島、鎌倉、名古屋、大阪、京都など車中泊を含め八泊九日の日程で青函連絡船函館駅桟橋に集合した。着替えや旅行用具などを風呂敷に包むなど工夫しての旅立ちだった。 この費用は一年生のときから積み立てた五二〇〇円、小遣いが二○○○円と決められていた。 この修学旅行の第一班として参加した斉藤幸子さん(七一歳・八幡町在住)は「連絡船に乗るのは付属中学のとき、浅虫までの修学旅行でしたから、この時で二回目でした。 現在は定番のコースでしょうが、東京では二重橋や丸の内のビル街などを散策、戦災で焦土と化した、と聞いていましたが、意外と復興していたのには驚きました。京都ではほとんど戦火の跡が見られず、古色蒼然と並ぶ寺社の戦後を感じさせない風格に感銘したものです。お土産に京都銘菓の『八橋煎餅』でも買ったのかも知れません…」と五四年前のクラスメイトと共に写っているアルバムを見ながら懐かしそうに話してくれた。 参考……函館東高校・五十年誌(一九九二年)、世界大百科事典 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||